Stéphane Debove ayant fourni une réponse à notre article « L’évolution neutre en croisade contre l’adaptationnisme », et ce dernier étant un des principaux défenseurs de l’evopsy, que nous critiquons dans le billet suivant qu’il adressera aussi, il nous semble opportun de déjà répondre aux critiques fournies. En effet, il est important de bien se comprendre sur la critique de l’adaptationnisme si on veut bien se comprendre sur la critique de l’evopsy qui s’ensuit.

Je vais tâcher de reprendre tous son texte sans zapper une seule phrase, pour qu’on ne m’accuse pas de faire de l’argument jumping (oui je viens d’inventer le mot, mais c’est une stratégie rhétorique fréquente : ne répondre qu’aux arguments faciles pour donner l’impression qu’on est solide dans sa position, et ignorer sciemment ceux face auxquels on est moins à l’aise, ‘sauter par-dessus’. A noter, un moyen d’éviter que vos interlocuteurs ne fassent ça est de les numéroter et de les renvoyer au numéro des arguments auxquels ils n’ont pas répondu ensuite dans la discussion). Ça permettra également à chacun de vérifier que je ne fais pas d’hommes de paille.

Bref. Vous allez constater que la plupart des réponses aux arguments de Stéphane Debove sont déjà dans mon article (ce que je vais illustrer par des captures d’écran de mon texte), ce qui est un comble sachant qu’il reproche à ses interlocuteurs de ne pas lire ses propres arguments ce qui l’oblige à revenir moulte fois sur les mêmes choses. Au moins, ça va me permettre de répondre plus vite. C’est parti.

« Décidément, vous ne voulez pas que je prenne de vacances. On dirait que tout le monde profite de son mois d’août pour balancer sur la psycho évo : après Kumokun, au tour du blog “Ce n’est qu’une théorie” d’y consacrer un billet en deux parties : ici et là.

Ces deux billets sont intéressants car basés sur des arguments plus “scientifiques” que d’habitude, étant écrits par une docteure en biologie. Le premier billet sur l’adaptationnisme est presque inattaquable dans le sens où il exprime un “point de vue”, même si j’ai quelques précisions à y apporter. Le 2e billet sur la psycho évo est par contre selon moi de moins bonne qualité, car gâché par une mauvaise connaissance de la discipline. Cela me prend beaucoup de temps d’y répondre, mais j’espère que vous trouverez cela utile et que ça me mâchera le travail pour mes vidéos à venir sur la psycho évo. »

Petite précision, parce que c’est subrepticement utilisé pour me décrédibiliser par un argument d’autorité discret plus loin (il écrira « Sachez que les chercheurs en psychologie évolutionnaire sont souvent bien mieux formés sur ces questions que les chercheurs en biologie, précisément parce qu’ils sont attaqués sur leurs méthodes depuis que la discipline existe. »). Je suis biologiste de l’évolution, pas juste biologiste. L’information est disponible dans la section « A propos » de mon blog.

Quand à savoir s’il s’agit d’un point de vue : cela est équivalent à dire «ce n’est qu’une opinion, et il n’y a pas vraiment d’argument pour départager des opinions de cet ordre, elles se valent toutes ». C’est du relativisme mal placé.

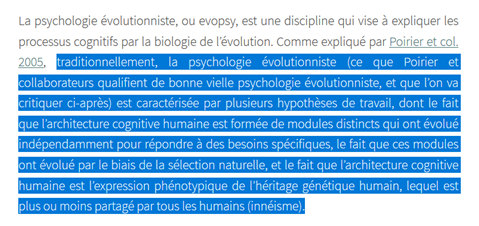

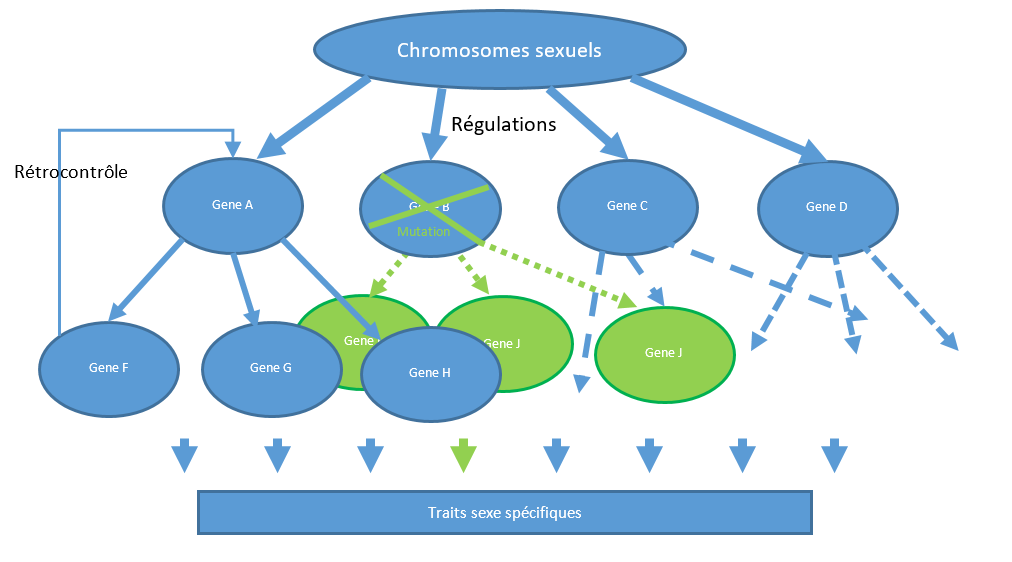

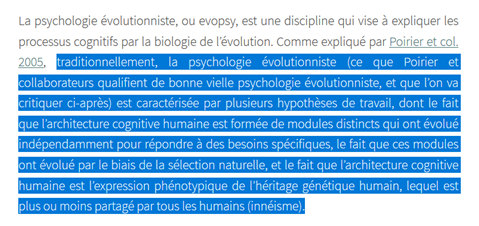

Enfin, concernant le « gâché par une mauvaise connaissance de la discipline », il s’avère à l’issu des discussions facebook que Stéphane Debove élargit le terme evopsy à quasi toutes les approches qui prennent en compte l’évolution pour étudier le comportement humain. J’espère qu’il prendra en compte le fait que j’ai clairement établi que ma critique est circonscrite à l’approche définie là :

Cependant, le débat d’étiquettes est important : il y a parfois des disciplines dont les fondements même sont voués à l’échec total (on peut prendre les exemples de la phrénologie ou de l’alchimie). Mais on peut facilement imaginer que dans la fin de vie de ces disciplines, on peut au mieux s’attendre à ce qu’acculées, les dernières personnes qui ont investi leur carrière dedans finissent par céder du terrain *un peu*, redéfinissent leurs méthodes mais continuent d’appeler ça du même nom de ce qu’ils faisaient avant, pour ne pas trop perdre la face. Le problème avec ça c’est qu’ils ne démentiront jamais les ‘résultats’ de l’approche bancale, et que ceux-là continueront d’être récupérés. S’il s’avérait que les fondements de la bonne vieille évopsy étaient vraiment impossibles à sauver, j’ose espérer que les jeunes chercheurs qui évoluent vers d’autres approches sauront lui trouver un nouveau nom, de la même manière que les chimistes n’ont pas continuer à se faire appeler alchimiste quand ils ont fondé une discipline dont les fondements étaient différents de la discipline ancestrale : à un moment, pour avancer, il faut trancher sur les erreurs du passé (c’est ce qu’on appelle ‘opérer un changement de paradigme’). Bon, là, Stéphane Debove compte apparemment défendre ce qu’il appelle la ‘version forte’ de l’evopsy, il semble donc qu’on n’en soit pas encore là. Attendons de voir, et concentrons nous sur la critique présente.

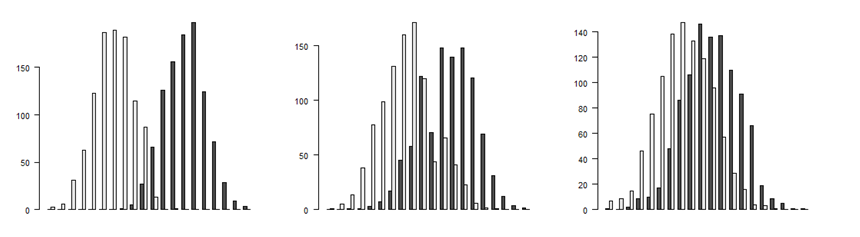

Le 1er billet se concentre sur l’adaptationnisme. C’est grosso modo la propension à analyser le vivant en termes d’adaptations, c’est à dire de traits ayant été sélectionnés parce qu’ils auraient apporté des bénéfices en termes de survie et/ou reproduction. Il se trouve que différents chercheurs ont différents points de vue sur la place à donner à cet adaptationnisme. À un extrême, faut-il considérer que tout comportement apporte forcément des avantages d’une manière ou d’une autre (ce qu’on pourrait qualifier d’adaptationnisme naïf) ? À l’autre extrême, faut-il considérer que tous les comportements sont le résultat de processus évolutionnaires de “dérive génétique” ou conservés par l’évolution à causes de contraintes variées, car la sélection naturelle n’est pas toute puissante ?

Chaque chercheur en biologie a un avis différent et se place quelque part sur le continuum entre ces deux extrêmes (les extrêmes n’étant pas, à ma connaissance, représentés, la plupart des chercheurs sont “pluralistes”). Ce qui fait qu’un chercheur se place à un endroit ou un autre du continuum dépend très souvent de sa formation (les généticiens vont souvent insister sur le neutralisme, les écologues sur l’adaptationnisme) ou de son sujet d’étude, qui l’amène à envisager un angle plutôt qu’un autre.

Alors il est intéressant de savoir que pour ma part j’ai travaillé un peu à toutes les échelles, avec des stages en génomique, évolution expérimentale, phylogénie, génétique évolutive, etc. J’étais un peu fada d’évolution j’ai voulu tout essayer. Comme je le précise dans l’article, j’étais adaptationniste au départ, et ça me semble un argument en soi : c’est ce à quoi mon parcours m’avait conduite à l’issue de ma thèse, et c’est ce dont je me suis éloignée en élargissant mes perspectives.

Petite digression avant de reprendre l’analyse du billet :

Point TRÈS important sur lequel j’insiste : la controverse sur l’adaptationnisme/neutralisme n’est PAS une controverse de la psychologie évolutionnaire mais une controverse de la biologie de l’évolution. Cette controverse remonte à bien avant la naissance de la psycho évo (cf la controverse entre Gould et Dawkins https://en.wikipedia.org/wiki/Dawkins_vs._Gould ) et elle n’est toujours pas résolue !

A noter, j’étais totalement Dawkinsienne il y a encore quelque années, et je ne comprenais pas et je n’aimais pas Gould. Comme je l’ai dis ci avant, c’est en élargissant mes perspectives que mon avis à évolué.

Si vous rejetez la psychologie évolutionnaire sur la base de l’existence de cette controverse (comme le font très souvent les attaques contre la psycho évo), vous rejetez aussi la biologie de l’évolution dans son ensemble. De plus, depuis quand le fait qu’il existe des débats internes à une science invalide cette science de fait ? Comme si, au début du XXe siècle, le fait que des chercheurs défendent la relativité générale face à la loi de gravitation universelle condamnait le champ entier de la physique…

D’une part, les éléments de la comparaison ne sont pas correctement placés ici. L’évopsy occupe une place définie sur ce que vous décrivez ci-avant comme un continuum (avec à ses extrême l’adaptationnisme d’un coté et le neutralisme de l’autre, et avec le pluralisme au centre). Elle se positionne du coté de l’adaptationnisme, et même si ce n’est pas pour des raisons empiriques, ça l’est à minima pour des raisons méthodologiques. Dans votre parallèle, ce qui serait pertinent ce serait de dire que rejeter l’évopsy à cause de la place qu’elle occupe dans le débat adaptationnisme/neutralisme (et non, comme vous le dites très mal, « au nom de cette controverse »), ce serait comme, au nom de la physique einsteinienne, rejeter celle de Newton, et non « le champ entier de la physique ».

D’autre part, ce n’est pas l’objectif principal de mon billet de rejeter totalement l’evopsy et encore moins uniquement sur cette dichotomie (j’apporte des arguments supplémentaires, pour dire que l’evopsy tombe particulieèrement dans cet écueil, et il serait fallacieux de ne pas en tenir compte), mais je comprends la nécessité de prévenir ce genre de raccourci. Peut être que je devrai préciser le niveau de crédence que je donne à mes propres affirmations, en fait. Faut-il rejeter complétement l’evopsy ? Je dirais que j’y crois à 90%. Ça laisse 10% de marge quand même. Faut-il revoir le niveau de crédence qu’on donne par défaut aux hypothèses evopsy ? Genre y croire à 30 ou 40% plutôt qu’à 90% ou 99% ? Ça j’y crois à 99.99%, par contre : il faut abaisser le niveau de crédence qu’on donne par défaut à l’evopsy. C’est prioritairement cette dernière chose que je défends (mais ce n’était possiblement pas très clair, merci de m’avoir poussée à le préciser).

Bref, retour à l’article :

L’adaptationnisme vient en différents parfums (adaptationnisme empirique, explicatoire et méthodologique), et si le sujet vous intéresse je ne peux que vous recommander la lecture de cet excellent article : https://plato.stanford.edu/entries/adaptationism/. Je ne comprends pas pourquoi l’autrice n’y fait pas mention. Ce n’est pas un “pseudo-débat” comme elle le dit. Je suis étonné de ne pas voir de références à tous ces débats, comme si on réinventait l’eau chaude.

Je trouvais que c’était un faux débat à la sortie de mes études, ma phrase est au passé et le contexte est clair.

L’article est effectivement excellent, je le recommande aussi. En gros, pour connecter mon propos à ce qui est dit dans ce lien : j’insiste beaucoup plus sur une critique de l’adaptationnisme méthodologique comme on peut le voir ici où je défini l’adaptationnisme que je critique :

Je fourni également, cependant, une critique de l’adaptationnisme empirique. Si on reprend les trois formes d’adaptationnisme, voici ce que j’en dis.

- Ma critique de l’adaptationnisme empirique (suppose que la sélection est le principal facteur donc qu’il faut se focaliser dessus) :

- La synthèse de ma critique de l’adaptationnisme méthodologique (avance que vu qu’il est plus simple de tester les hypothèses adaptatives, autant faire ça et ça suffira à faire le tri entre les hypothèses à un moment ou un autre), mais en gros c’est tout l’article qui critique en quoi cette démarche est problématique :

- L’adaptationnisme explicatoire (avance que le but de la biologie de l’évolution est de proposer des hypothèses adaptatives, même si c’est en partie purement esthétique, et qu’il faut juste garder en tête que c’est un peu artistique) est quasiment celui qui me dérange le moins, même si je ne suis pas d’accord que le but de la biologie de l’évolution est celui-là et que je pense que c’est manquer d’ambition, ça pourrait à la limite se défendre, quoi. Le problème est que ce n’est pas du tout celui qui domine dans les croyances et pratiques des chercheurs, et le niveau de crédence donné aux hypothèses evopsy n’est pas du tout raccord avec cette démarche (il devrait être faible, si tout le monde pratiquait cet adaptationnisme là).

Je répète : des biologistes différents auront des avis différents sur à quel point les adaptations sont répandues dans le vivant, et à quel point elles sont optimisées.. Dans n’importe quel bouquin d’évolution vous trouverez une pile de références sur ce sujet controversé (voir par exemple, Ridley, 2004, Evolution, 2 pages de réfs…).

Donc au final, tout ce que je pourrai dire contre ce premier billet ne serait que le reflet de mon avis de biologiste contre celui de ma collègue biologiste, sans valeur de vérité pour autant. Pour ceux que ça intéresse, voilà quand même pourquoi mon avis diffère de celui de ma collègue (mais ce sont des débats de spécialistes !) :

De son avis de psychologue évolutionniste qui a fait un master en sciences cognitive et une thèse en évopsy, contre mon avis de biologiste de l’évolution, je pense que ça mérite d’être (re)précisé si on veut se la jouer argument d’autorité en loucédé (mais je préférerais qu’on se concentre sur la qualité des arguments et la démonstration de rigueur, en fait).

– l’argument basé sur la physique (que la physique n’étudie pas les coups de vent pour comprendre comment une balle tombe) fonctionne, à un détail près ! L’idée n’est pas d’éliminer la dérive car elle aurait un effet faible, l’idée c’est que la dérive ne permet pas d’expliquer l’apparente fonctionnalité du vivant ! C’est ça l’incroyable contribution de Darwin / Dawkins : la sélection naturelle est la *seule* théorie qui nous permet d’expliquer l’adaptation, ie pourquoi les être vivants semblent si adaptés à leur environnement et “fonctionnels” pour vivre dans un milieu donné.

J’ai répondu à ça dans la 2e partie (même si j’admets que c’est le morceau d’une légende d’une capture, ça peut avoir été zappé) :

Je ne sais pas si mon argument est clair, je n’avais pas trop de place pour le développer, mais en gros : c’est fallacieux de choisir une méthode pour ce qu’elle permet d’accomplir. On ne choisi pas une méthode explicative parce qu’elle permet d’expliquer beaucoup de choses (et on s’en fiche si c’est parfois mal du moment que certaines fois on ne sait pas lesquelles mais tant pis, ça tombe juste), mais parce qu’elle permet d’expliquer bien ce qu’elle doit expliquer. Je ne sais pas, ça me parait évident et un peu hallucinant d’avoir à le préciser. C’est pas évident ?

C’est ça qui est émerveillant dans le vivant, c’est la fonctionnalité (“design” en anglais) ! En se baladant dans la nature, on voit des animaux parfaitement camouflés dans leur environnement. En étudiant la biologie cellulaire, on se rend compte à quel point toute la machinerie cellulaire est coordonnée et semble avoir été créée pour aboutir à un résultat spécifique. En étudiant la bio moléculaire, on se rend compte à quel point la fonction d’une protéine est intimement liée à sa structure. Bref, le vivant regorge de processus “fonctionnels”, et la sélection naturelle est le seul processus qui nous permet d’expliquer pourquoi ils existent. D’où cette insistance pour beaucoup sur l’adaptationnisme.

J’ai écris :

Je pense qu’il est clair qu’ici, je focalise ma critique aux traits pour lesquels il n’est pas évident dès le premier abord qu’il y a une explication adaptative spécifique. Et c’est le cas de la plupart des traits comportementaux auxquels l’evopsy s’intéresse, à mon avis.

Reste la question pas évidente de “qu’est-ce qui mérite l’appellation de “fonctionnel”” ? C’est une question pas facile du tout, mais ce n’est pas un sujet négligé, il y a des bouquins entiers consacrés à la question (par exemple Williams, 1966, il y a plus de 50 ans !). Il me semble que les chercheurs en biologie de l’évolution et psychologie évolutionnaire reconnaissent ces difficultés dans l’identification des adaptations, mais peut-être que l’autrice adresse ses critiques à des trucs qu’elle lit sur les réseaux sociaux (comme semble le confirmer son 2e billet) ?

Je ne parle de fonctionnel qu’à un endroit dans mon article : quand je dis que le concept d’innéité n’est pas fonctionnel. Je ne vois pas ce qu’apporte le concept de trait fonctionnel ou pas fonctionnel non plus. Une adaptation c’est seulement un trait qui a envahi une pop parce qu’il augmentait la valeur sélective, pas besoin du concept de fonctionnel pour réfléchir à ce qu’est une adaptation, donc.

Pour en revenir à la métaphore de la physique, j’aime beaucoup l’autre métaphore proposée dans cet article : comme en physique la force de gravité a un rôle insignifiant pour expliquer le mouvement des particules à une échelle microscopique, mais un rôle prépondérant pour expliquer le mouvement des planètes à une échelle macroscopique, l’ouvrage de la sélection naturelle est peut-être moins visible quand on étudie les détails de la génétique et sa “junk DNA”, mais quand on prend du recul, quand on “dézoome”, la sélection naturelle reste la force qui, à large échelle et depuis des centaines de millions d’années, façonne le vivant et permet de l’expliquer.

Je vois en quoi la métaphore est séduisante, mais ma critique n’a jamais été qu’on ne devrait pas expliquer la plupart des traits du vivant à l’aide de l’évolution biologique, elle est qu’on considère par défaut, pour un trait qu’on n’a pas encore étudié, qu’il est adaptatif, et donc qu’on cherche en premier lieu une explication qui soit adaptative pour ce trait. En gros : évidemment, qu’à grande échelle, la plupart des traits auront une explication adaptative. Mais tant qu’on ne l’a pas démontré pour un trait précis, on est encore à l’échelle où faut zoomer pour comprendre ce qui se passe, pour reprendre cette métaphore. Et quand on zoom pour certains traits, on se rends compte qu’il y a plein d’autres hypothèses déjà disponibles et plus plausibles a priori que les hypothèses adaptatives, et ça, ça fait qu’on va devoir fournir un travail plus rigoureux avant de conclure qu’ils sont adaptatifs.

– le neutralisme EST déjà l’hypothèse privilégiée pour un nombre très grand de traits, mais on ne le voit pas précisément parce qu’on n’évoque pas ces traits. Par exemple, on ne fait pas de recherche pour expliquer l’avantage évolutif “d’aller acheter des cigarettes”, “de se gratter le nez”, “de regarder la télé”, etc… On a des hypothèses plus parcimonieuses pour ça, ie que ces comportements ne sont que des co-produits d’autres facultés cognitives.

Ok, ça ça aurait pu être « le » bon argument de ce billet. Mais pour le coup ça va dans le sens exact inverse de ton argument précédent 😉 : quand on dézoome et qu’on regarde vraiment, la plupart des trucs sont-ils adaptatifs, ou sont-ils neutres ? Ou bien ils sont plus souvent adaptatifs pour la plupart des traits biologiques… et plus souvent neutres pour les comportements ? Ce serait reconnaitre que pour les comportements, il y a bien une exception de traitement à faire… et que l’hypothèse qu’ils sont neutre doit encore plus être l’hypothèse nulle que pour les autres traits.

Les hypothèses d’adaptations sont généralement (normalement) réservées à des traits qui ont certaines caractéristiques particulières (voir à nouveau Williams 1966 ou un bouquin de psycho évo)

Quelles sont les caractéristiques particulières auxquelles tu penses ? Parce que si tu lis Pinker, le mérite de l’evopsy serait de s’être attaqué aux sujets sexys…. aux comportements funs à étudier, quoi :

Psychology Today : Why is evolutionary psychology all the rage right now?

> Pourquoi l’évo psy est si à la mode en ce moment?

Pinker : Often, introductory psychology lecturers defiantly tell their classes, « Everything you’ve come here to study you will not get in this course. » Topics like love, sexual attraction, religion, work, jealousy, anger, guilt, morality–all of the things that give life its color–are omitted from many psychology curricula. Instead, students get a cafeteria of topics like attention, attitude formation and short-term memory. Evolutionary psychology addresses, in a scientific way, all of the juicy topics that have been banished from the psychology curriculum.

> Souvent, dans les cours introductifs de psychologie, les enseignant.e.s disent à leurs étudiant.e.s « Tout ce que vous venez apprendre ici, vous ne l’aurez pas dans ce cours. » Les sujets comme l’amour, l’attirance sexuelle, la religion, le travail, la jalousie, la colère, la culpabilité, la moralité – tout ce qui donne sa couleur à la vie- sont omises dans nombre de formations à la psychologie. A la place, les étudiant.e.s ont un buffet de sujets comme l’attention, la formation des attitudes ou la mémoire à court terme. L’évo psy traite, scientifiquement, tous les sujets sexy qui ont été bannis des formations en psycho.

(fin de citation de Pinker)

– enfin et SURTOUT, la posture adaptationniste génère IMMÉDIATEMENT des prédictions testables (ou alors, ce n’est pas une bonne hypothèse), pas “testables plus tard” comme le dit l’autrice.

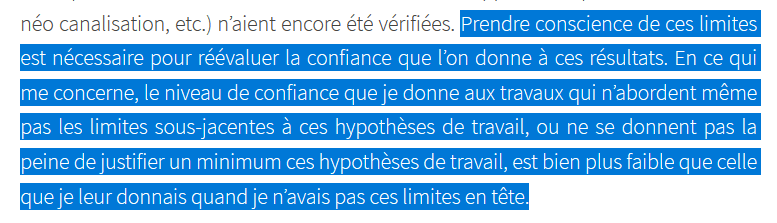

Je ne dis PAS ça. Quand je parle d’hypothèses à tester plus tard, je parle d’hypothèses de travail, pas des hypothèses effectivement étudiées par l’evopsy :

Les hypothèses de travail sont l’équivalent des axiomes en mathématiques. Là c’est vraiment de l’épistémologie, pour le coup : en sciences, on travaille toujours dans un cadre théorique qui n’est pas totalement testé, et qu’on considère comme ‘plausible’, et on formule des hypothèses à l’intérieur de ce cadre, et ce sont elles, qu’on teste. On ne teste les hypothèses de travail que plus tard, avec en tête l’idée qu’il y a des chances qu’elles ne changent pas trop les conclusions. Pour illustrer : on fait la plupart des modèles d’évolution en mode déterministe d’abord (pas de dérive), et on peut étudier l’effet de certaines autres variables (recombinaison, migration, etc, par exemple) dans ces modèles, et tirer des conclusions qu’on espère valide de manière plus générale, même dans un contexte où il y a de la dérive. Mais on ne le vérifiera que plus tard, quand on fera des modèles stochastiques.

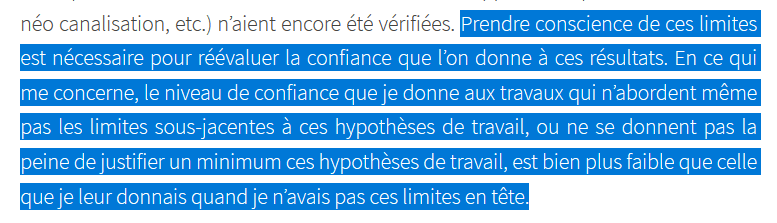

Mon argument, ici, c’est que les hypothèses de travail de l’évopsy traditionnelle (innéité des traits, prédominance de la sélection directe dans les patterns d’évolution) ne sont pas assez raisonnables pour que leur prise en compte à terme ne remette pas en cause de manière importante un certain nombre des résultats de l’évopsy.

Hypothèses de la forme : “Si tel trait a évolué pour telle raison, ALORS on devrait retrouver tel pattern de résultats aujourd’hui”. En testant ces prédictions, on peut tout de suite renforcer l’hypothèse adaptationniste, ou au contraire la défavoriser, ce qui revient à donner plus de crédit à la dérive.

Non. C’est là qu’on voit que les cours d’épistémologie manquent, et tu n’as pas compris l’argument sur le fait de devoir considérer la dérive comme hypothèse nulle : tu penses qu’il y a symétrie /binarité entre les hypothèses explicatives et qu’accepter une doit permettre de rejeter l’autre. On n’est pas dans un cas où on teste des hypothèses qui sont théoriquement incompatibles et mutuellement exclusives, et où rejeter l’une permet d’accepter l’autre, ou inversement. C’est la même chose quand on confronte les hypothèses adaptatives, d’ailleurs, on le fait souvent comme si elles étaient mutuellement exclusives, à tort. Je te donne un exemple tu vas comprendre j’espère en quoi il faut revoir nos modes de pensée. Dans mon premier article j’avais d’abord écrit, quand je parlais de la grenouille :

« La couleur verte est-elle un camouflage pour se protéger contre les prédateurs ou est-ce un camouflage pour mieux chasser ses proies ? »

Puis pour éviter la formulation finaliste j’ai reformulé en :

« La couleur verte est-elle un camouflage qui permet de se protéger contre les prédateurs ou est-ce un camouflage qui permet de mieux chasser ses proies ? »

On voit beaucoup mieux dans la 2e formulation en quoi s’autoriser une vision panglossienne des adaptations conduit à faire de fausses oppositions et à mal formuler les questions. Ce n’est pas la bonne question de savoir pourquoi un trait a évolué. On va débattre pour savoir si c’est la prédation ou se protéger comme proie qui a été ‘the one cause’ (ceci est une métaphore, hein je pense à d’autres traits en réalité, pour lesquels il y a réellement débat de « qu’est ce qui est la vraie cause adaptative », mais les pistes explicatives sont un brin trop complexes pour être exposées ici), alors que ça ne marche pas comme ça, l’évolution. Il y a la somme de tout ce qu’un trait permet et qui le rend avantageux, il y a les contraintes, il y a la manière dont il apparait, etc. Le trait est là du fait de la somme de ces forces ou parce qu’il n’a pas été éliminé, et typiquement un trait même totalement culturel (genre une idéologie qui oblige à être juste, pour prendre un sujet que tu connais), vu qu’il est héritable (via la culture), il peut se diffuser ET être avantageux, même s’il n’a rien d’inné, même s’il n’est pas « codé en dur dans l’ADN », comme je dis.

Donc : démontrer par un modèle que tel trait est effectivement avantageux dans les conditions X et Y, ça donne effectivement *un peu* de crédit à l’hypothèse qu’on teste, faire une étude empirique pour tester les prédictions de cette hypothèse aussi, mais ça ne permet pas dire si la sélection à prédominé ou non sur la dérive, si le trait est codé en dur ou plastique, etc. Ça ne permet pas d’écarter que les hypothèses explicatives alternatives soient également en jeu. L’adaptationnisme, même s’il est méthodologique (et reconnait que les autres mécanismes d’évolution peuvent intervenir, *sur le principe*), n’investit pas assez ces autres mécanismes pour leur donner la place qui leur revient et répondre correctement à la question « comment le trait a t’il évolué ».

Le problème, ce n’est pas que ça n’a aucune valeur, c’est seulement d’ensuite utiliser ces résultats pour dire «ce trait est là parce qu’au pléistocène il y avait telle pression de sélection, c’est factuel, point ».

Soyons concrets avec un cas simple : la couleur de la peau.

Hypothèse adaptationniste : “La couleur de la peau a comme avantage adaptatif de nous protéger du soleil tout en nous permettant de synthétiser assez de vitamine D”

Prédiction : “Dans les régions où il y a plus de soleil, la peau doit être plus foncée”.

Test…

Prédiction vérifiée.

Vous remarquerez que *en principe*, ça pourrait aussi être par hasard que les gens ont la peau plus foncée dans les régions où il y a plus de soleil (hypothèse de la dérive). Mais la dérive n’aurait pas pu faire cette prédiction *a priori* (plus exactement, cette prédiction n’a pas plus de poids que n’importe quelle autre relation couleur de peau / géographie).

Tu illustres exactement ce que je dis qu’il faut pas faire plus haut (tant mieux ça me permet de voir que je ne fais pas d’homme de paille) : tu penses que la théorie neutraliste, c’est dire «le trait à évolué complétement par hasard ». Or ce n’est pas ça, la théorie neutraliste. Dans le lien que tu as donné, ils parlent d’ailleurs plutôt de pluralistes, face aux adaptationnistes, j’aime bien ce terme. L’enjeu n’est pas de dire « c’est la dérive OU la sélection », mais de dire : la sélection ne fait pas tout, il est possible qu’elle joue sans qu’on soit à l’optimum pour autant, et que certains patterns qui sont surprenants si on ne regarde que ce que devrait être l’optimum, soient mieux expliqués par d’autres facteurs que la sélection.

Sans compter que l’hypothèse adaptationniste permet aussi de générer d’autres prédictions qui nous *apprennent* des choses :

Prédiction 2 : les personnes qui ont le plus besoin de vitamine D (comme les femmes, à cause notamment de la grossesse et l’allaitement) auront la peau plus claire.

Test…

Prédiction 2 confirmée.

A nouveau, je ne renie pas l’éclairage évolutionniste en général, comme dis plus haut. Et même pour l’evopsy, j’ai écrit :

Ce n’est donc pas, comme le défend l’autrice, “par *facilité*, que nous partons de l’hypothèse que la plupart des traits sont en premier lieu des adaptations directes, et qu’il ne convient de chercher des explications alternatives qu’en dernier recours”.

Ou plutôt si, c’est bien par facilité, mais par “facilité” on entend la possibilité de formuler des prédictions testables. Ce qui me semble plutôt positif !

« Mais par “facilité” on entend la possibilité de formuler des prédictions testables » Oui, c’est exactement ce que je dis, et je démontre en quoi c’est limitant. Je ne dirais pas que c’est « négatif » en opposition à ton « positif », par contre, mais ça doit juste conduire à se dire et à garder en tête qu’on a pas testé un pan entier d’hypothèses tout à fait plausibles aussi.

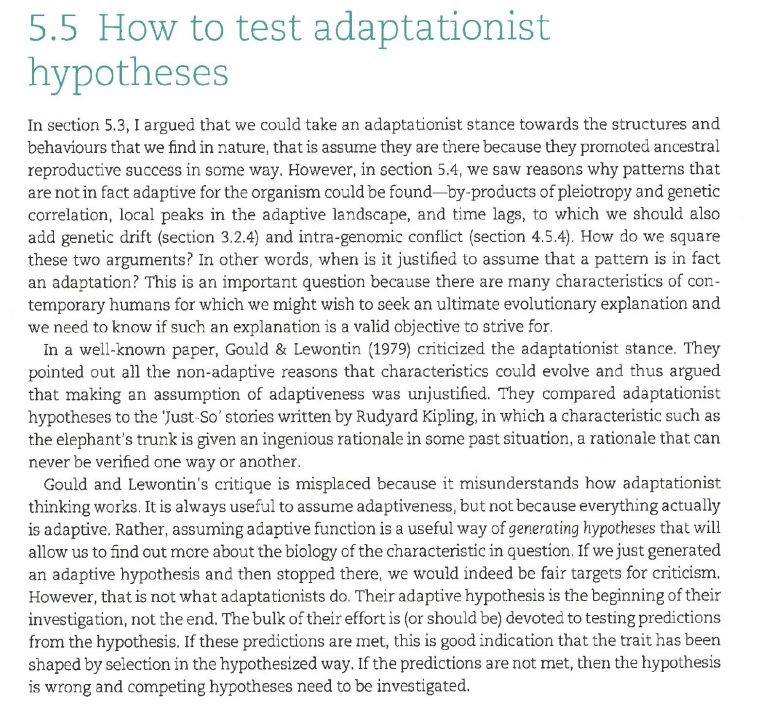

Voici exactement le même discours repris de “Evolution and Genetics for Psychology” (de Nettle, excellent bouquin, qui n’est pas de la psychologie évolutionnaire à strictement parler) par exemple, qui tout en reconnaissant l’importance du pluralisme, reconnaît l’utilité de l’approche adaptationniste :

Oui il défend l’adaptationnisme méthodologique quoi, qui est bien la démarche que je critique, moi. Comme toi, il ne comprend pas en quoi il est vraiment important de considérer le neutralisme comme l’hypothèse nulle, en quoi les hypothèses alternatives ne sont pas symétriques aux hypothèses nulles, et en quoi on peut très bien trouver des éléments en faveur des hypothèses adaptatives sans que pour autant la sélection ait été le facteur prédominant dans l’évolution du trait. En quoi ne tester qu’une partie des hypothèses, celles qui sont le plus simple, parce qu’on n’a pas les moyens de tester l’hypothèses nulle, ça peut conduire à de mauvais modèles explicatifs.

Je crois qu’il va falloir que je me mouille vraiment beaucoup à ce stade, pour illustrer le problème, en fait. Je vais illustrer ce que je critique en prenant pour exemple… un article que j’ai écrit il y a quelques années, et qui est adaptationniste à un niveau tellement caricatural que j’ai vraiment du mal à assumer :

Je le répète, je ne pense pas que les chercheurs ignorent *théoriquement* la dérive, la plasticité, etc. Ce n’est pas ce que je dis. Mais je pense que pour des raisons techniques et aussi parce que c’est plus accessible, on se focalise sur la sélection naturelle, et on néglige les aspects que je liste dans mon article. C’est une critique méthodologique. Moi, j’étais capable d’écrire un article comme celui-ci alors que j’étais très, très au point en génétique des pops (donc je connaissais très bien la dérive), et que j’ai littéralement fait mon stage de m1 sur l’évolution de la plasticité. Juste, ponctuellement, sur ces sujets, je n’étais pas en mesure de mobiliser ces connaissances pour avoir le recul critique que j’ai maintenant. Connaitre, même bien, ces aspects, ne protège pas contre l’adaptationnisme, car l’adaptationnisme ce n’est pas ignorer les effets de la dérive, la plasticité, etc, c’est penser que les négliger (quand ils sont pas évidents à voir) ne changerait pas trop les résultats qu’on obtiendrait si on ne les négligeait pas. Je trouve que cet article (que je viens de redénicher, je ne l’avais pas relu depuis des années en fait) illustre hyper bien ce que je critique, en fait : on focalise tellement sur une explication donnée qu’on en vient à oublier la dimension complexe et multifactorielle des déterminismes, jusqu’à croire que cette explication explique déjà bien suffisamment ce qu’on chercher à expliquer, ce qui conduit… à penser qu’elle prédomine, et à ne pas chercher plus loin. Et donc, à ne plus confronter son hypothèse aux alternatives qui pourraient réellement l’affaiblir.

Après, en fait je pense que c’est une vision qui pose problème à une échelle qui va bien au-delà de la biologie de l’évolution (et qui est connecté au scientisme), cette vision selon laquelle « la science fini toujours par s’autocorriger, donc y a pas trop besoin de faire de critiques sur la manière dont ses pratiques jouent sur les résultats qu’elle obtient ». La plausibilité et le poids qu’on donne à une hypothèse explicative ne dépend pas QUE des éléments qu’on a en faveur de CETTE hypothèse-là. Ils dépendent aussi des éléments qu’on a en faveurs d’explications alternatives. Et du coup, si on n’explore pas ces alternatives, parce qu’on en a pas les moyens ou qu’on ne s’en donne pas les moyens, et bien on surestime le poids de l’hypothèse sur laquelle on est focalisé. Il faudra probablement que je fasse un autre article sur ça de manière plus générale (j’avais même fait un petit modèle mathématique une fois pour expliquer en quoi cette vision pose problème, c’est un de mes nombreux brouillons en cours, en fait…).

Enfin, je tombe un peu des nues face aux deux paragraphes sur la plasticité. [Edit : je viens de lire sur Facebook que l’autrice ne reproche pas aux chercheurs de ne pas connaître l’influence de la plasticité, mais de ne pas la prendre en compte comme hypothèse dans leurs études. Je supprime donc tout ce que j’avais écrit sur cet homme de paille, il serait bon que l’article soit plus clair sur ce point.]

Je remets ce que j’avais écrit sur facebook : « les chercheurs en bio évo savent bien sur très bien ce qu’est la dérive et la plasticité, et les evopsy ont bien entendu déjà entendu parler de dérive, et même peut être reçu des cours de génétique des populations. Le sujet ce n’est pas « est ce que les gens savent que la dérive et la plasticité ça existe » (pas du tout) mais « est ce que les chercheurs savent et peuvent intégrer ces connaissances dans leurs recherches, réellement, et est ce qu’ils le font ». Et la réponse est : bof. Et ce n’est pas un problème qu’en evopsy, hein, moi j’ai été hyper frustrée pendant ma thèse (et je bossais sur les angiospermes et seulement marginalement sur les mammifères) à cause du fait qu’on était hyper contraints par nos objets d’étude. J’ai travaillé sur les conflits d’allocation parentale, et avec les conflits c’est coton de faire des prédictions, en gros on peut tout prédire car on aura tel ou tel pattern selon qui gagne le conflit…. ça ne permet pas de facilement tester « il y a bien les traces d’un conflit’, tout ce qu’on peut tester c’est si oui ou non les conditions théoriquement nécessaire pour qu’il y ait conflit (les conditions initiales quoi) sont ou non présentes. » Bref, à nouveau: je ne parle pas de «est ce qu’on sait que ça existe » mais de pratiques concrètes et réelles en recherche, de l’énergie qu’on met à explorer les différentes hypothèses.

En conclusion : le débat sur l’adaptationnisme est ancien. Je suis relativement d’accord avec l’autrice que beaucoup de chercheurs en biologie n’ont pas eu de vraie formation sur la façon de générer et tester des hypothèses en biologie de l’évolution (ce que l’autrice appelle “épistémologie de la biologie évolutive”, et que j’appellerais juste “biologie de l’évolution”). Mais former ces chercheurs ne résoudra certainement pas le débat sur la légitimité ou la place de l’adaptationnisme : même parmi les chercheurs et philosophes de la biologie les mieux formés (pensez Gould et Dawkins), le débat persiste !

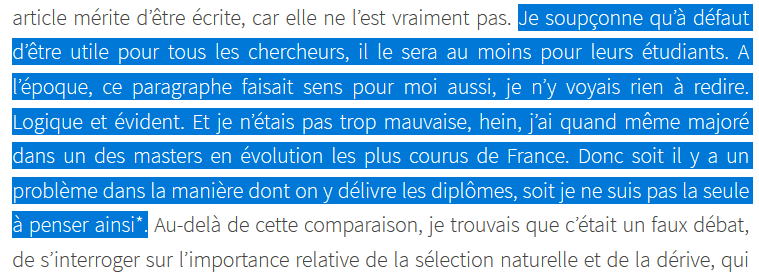

Gould est mort en 2002, hein. Bon on va être charitable et dire qu’il parle de ses héritiers, mais ça m’a fait rire donc je voulais partager 😉. Bon. C’est gentiment naïf. Comme je l’ai déjà écrit sur facebook : la remise en cause des sciences c’est jamais des gens qui disent ‘ah ouais j’ai eu tort sur tout du début en fait, et vous aviez raison’, on est bien d’accord, hein ? Les trucs mauvais ne disparaissent que lorsque les gens qui les font meurent et que personne ne veut plus reprendre derrière. A la limite, comme je l’ai dit ci-avant, sur la fin, on peut s’attendre à ce qu’acculées, les personnes qui ont investi leur carrière dedans finissent par céder du terrain *un peu* (au moins les plus malins), mais continuent d’appeler ça du même nom que ce qu’ils faisaient avant pour pas trop perdre la face. Le problème avec ça c’est qu’ils ne démentiront jamais les ‘résultats’ de l’approche bancale, et que ceux-là continueront d’être récupérés. Bref, c’est les jeunes générations, qui peuvent vraiment établir de nouveaux modes de pensée parce que ces personnes n’ont pas encore trop d’enjeux personnels à le faire. Et pour que ça se produise, il faut regarder si *les jeunes* sont bien formés. Et c’est pour ça que dans mon article, j’ai précisé ça :

Ce n’était pas juste pour me faire mousser (si c’était ça j’ai mieux hein), non, c’est parce que vraiment : j’incarne parfaitement la jeune génération « bien formée », celle qui aurait les moyens d’évaluer correctement les arguments si elle les connaissait mieux, et que *pourtant*, je pensais mal les termes du débat. Si le débat n’est pas tranché, c’est pour les raisons données dans le lien que tu as partagé plus haut, sur les différents types d’adaptationisme : les biologistes de l’évolution en général ne s’approprient pas ces débats. On a la tête dans le guidon, on réfléchit aux méthodes nécessaires spécifiquement à l’étude de nos sujets, au test des hypothèses qu’on a choisi de tester (en vrai en général, c’est plutôt : « ah tiens je pourrais tester ça comme ça, bon ben je vais le faire), mais on ne réfléchit pas assez de manière plus globale, au fait qu’on ne planifie pas de tester X plutôt que Y, parce que c’est pour X qu’on a eu une idée de test et pas pour Y. Et ça c’est parce qu’on n’est pas formés à l’épistémologie de l’évolution, les travaux des philosophes des sciences (qui eux sont tout à fait d’accord entre eux, au passage) restent en philo des sciences. Et l’épistémologie de l’évolution, ce n’est pas la biologie de l’évolution, et ce n’est pas juste « apprendre comment générer et tester des hypothèses » comme tu le dis, pas du tout, c’est totalement différent, le sens que je donne à ça ! C’est comprendre comment fonctionnent les sciences en pratique, et les limites inhérentes à ces pratiques, et ça va bien au-delà de connaitre la réfutation poppérienne. Il ne suffit pas d’être biologiste de l’évolution pour avoir appris l’épistémo de l’évolution, vraiment pas.

Alors oui, peut être que ce problème est plus général en sciences, et pas spécifique à la biologie de l’évolution, mais, quand même, je bosse en santé publique maintenant, et les chercheurs de la discipline ont une éthique de travail qui les conduit à graduer les niveaux de preuve, et à les mettre en rapport avec les conséquences qu’auront leurs publications dans la sphère publique. En biologie de l’évolution, on commence tout juste à voir émerger des domaines d’application, et certes vous allez devoir me croire sur parole, mais vraiment, on n’a pas le même recul.

L’adaptationnisme, sans en faire une religion, reste très utile pour générer des hypothèses *testables*. À partir du moment où ces hypothèses sont testables, et où les autres explications ne sont pas rejetées d’emblée, je ne vois pas vraiment le mal à faire de l’adaptationnisme son cadre de recherche par défaut.

C’est tout l’objet de mon article d’expliquer où est le problème à le faire, en fait…. Du coup j’invite à le relire, je crois qu’il est assez clair à ce stade qu’il a été lu trop vite (beaucoup des critiques trouvaient réponse dans le texte). Ou peut être qu’il n’était pas assez clair, la présente réponse devrait avoir éclaircit ce qui ne l’était pas.

Sachez que les chercheurs en psychologie évolutionnaire sont souvent bien mieux formés sur ces questions que les chercheurs en biologie, précisément parce qu’ils sont attaqués sur leurs méthodes depuis que la discipline existe. Mais ça, on le gardera pour le prochain billet…

Déjà répondu à ça plus haut, ce petit argument d’autorité qui ne dit pas son nom…

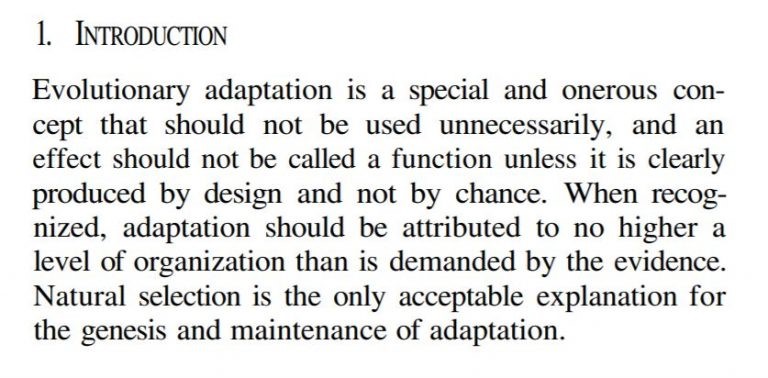

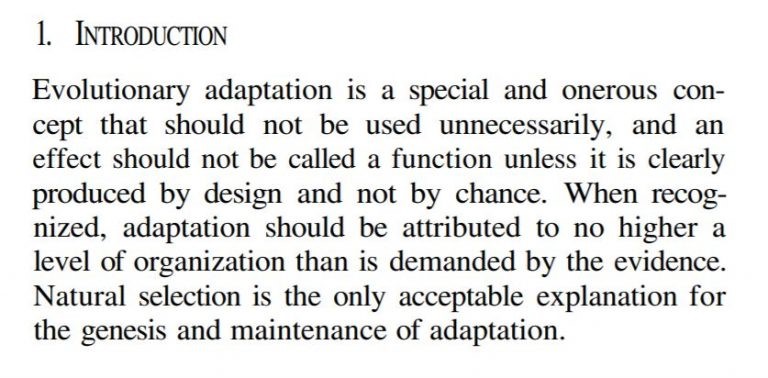

On termine avec le tout premier paragraphe du grand classique de Williams sur les adaptations, qui me semblait dire exactement la même chose que l’autrice de ce billet il y a plus de 50 ans…

Et donc, que disais tu sur facebook ? Que les evopsy se tuaient à répéter la même chose sans être entendu ? Il semble que les anti-adaptationnisme ont le même problème…

Sérieusement, pour finir, je remets cette phrase, car dans les discussion facebook, je vois que beaucoup ont vraiment du mal à comprendre ce que je cherche à dire, et répondent à coté : l’adaptationnisme ce n’est pas ignorer l’existence théorique d’effets de la dérive, de la plasticité, etc. C’est penser que les négliger (quand ils sont pas évidents à voir) ne changerait pas trop les résultats qu’on obtiendrait si on ne les négligeait pas. Donc : à part lorsqu’on a une idée des déterminismes génétiques précis d’un trait (et encore, il faut même plus que ça), on n’a PAS les données pour savoir si le fait de négliger ces aspects pour comprendre l’évolution de ce trait est une approximation acceptable ou pas. On a donc deux options : avoir ‘foi’ dans le fait que c’est probablement acceptable, et maintenir le niveau de crédence qu’on a dans les hypothèses explicatives fournies pour ces traits, ou bien abaisser le niveau de crédence qu’on donne à ces hypothèses pour tenir compte de ces données manquantes. Je plaide pour la 2e option.

Voilà, si on pouvait émettre des critiques ciblées sur le coeur de ce que j’ai à dire, c’est à dire ça et la logique qui m’y conduit, je veux bien y répondre, sinon, vraiment, passez votre chemin quoi.